原帖由 newbjman 于 2009-1-27 9:24:00 发表

Jason 兄,

大部分朋友的家里楼面不够高,容易产生低频的谷底。

比如说我的房间,4.9M 乘 6.6M 高2.8M,在40Hz 就有一个谷底,挥之不去。

参考了日本Stereo Sound 的一位主编,他遍游东京的印象发烧友,认为解决方法,只有两个。

1。长边摆法 - 喇叭的前墙利用长方形房间的长的一边。

2。半边天- 把座位尽量推往前方。差不多接近房间的中央。

我后来是采取2,喇叭也放得接近前墙,1.35M。效果进步不少。 |

newbjman:

刚才试了。

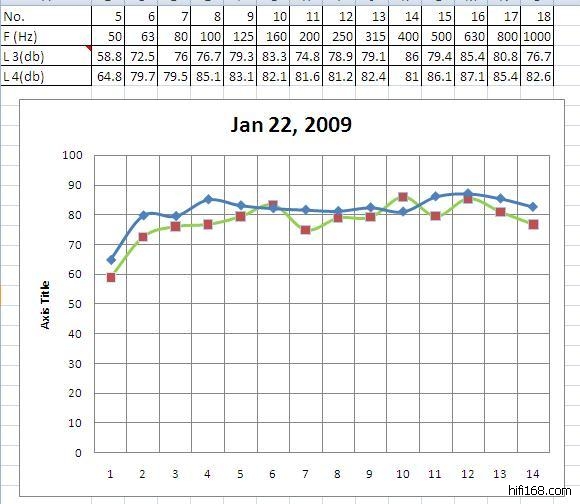

先是近场测试了斯大林在我房间的频响。非常好的箱子。本身的频响在我的房间没任何问题。看来问题都在摆味和环境。

放全频噪声,发现听音位靠近后墙,会有31Hz的。有仪器调整起来真方便。我最后找到一个比较折中的方法。听音位离开后墙大于1.5米。

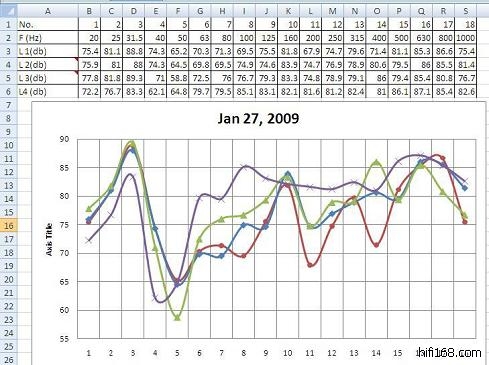

重新测量了。紫色曲线。

31Hz好多了,谷移到40Hz,50-125好太多了。看下面的图很清楚。蓝色是最新的曲线。

找了巴赫的管风琴D小调托卡塔与赋格(高保真的赠片),果然31HZ是很难听到的,然后管风琴奏响,在50-63Hz开始是明显可以听到的。果然是比以前丰厚了。

接下来听了Lynn Harrell大提琴英国室内乐团的Vivaldi的大提琴协奏曲(这是我所有的的大提琴唱片中最喜欢的)。的确有所不同。现在借助仪器很容易知道大提琴的声音在那个频段。