(转贴)陈重:笛艺绝技二则一、吹笛颜面不出汗法

吹笛,讲求冬练三九、夏练三伏。三伏天吹笛,常因汗流满面、下颏部渗汗而影响演奏效果。现今的设备优越,剧场常设有空调,但在酷暑而没有空调的场合,演奏效果必然要大打折扣。我在青年时期,曾向民间艺人学得暑天吹笛颜面不出汗的吹奏方法,于演奏效果的发挥,确有极大的裨益。

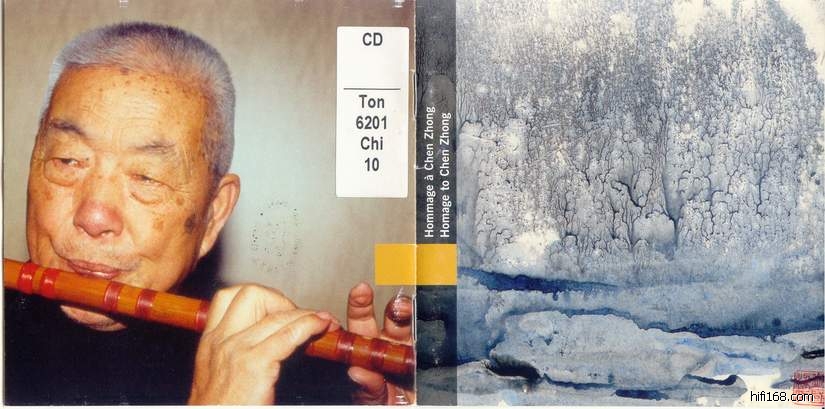

1944年,我在通商银行供职。因我酷爱民族音乐,时常吹吹箫笛、拉拉二胡,或弹弹古琴、琵琶。一次,一位与我同一办公室的同事告知,其岳父亦善于吹笛,并告知其岳父名庄海泉。我一听,知道庄海泉乃苏滩名家,庄海泉的女儿乃是锡剧皇后庄宝宝。他们常在时代剧场(旧址在原上海音乐书店楼上)献艺,我也常去看戏。乘此机会,我便结识了庄海泉,经常听他聊聊前滩(苏昆,庄乃大章班笛师)、后滩的轶闻。

一次,庄海泉向我谈到,吹笛者暑天最怕颜面出汗,应学会吹笛颜面不出汗的方法。我一听,深感诧异,忙向庄海泉请教。庄说:“暑天不出汗不可能,是让颜面不出汗,而让汗全部由背上流出。”庄又说:“我们苏滩艺人,常要化妆出台,颜面出汗又不能揩,而身上穿‘竹衣’,却可任汗流淌。因此,师父常要徒弟练此功。其要领是:吹笛时,颜面肌肉要极力放松,双手持笛时两肩用力。此力只能用阴劲,不能用蛮劲,否则影响手指灵活。”最后告知,此功只要掌握要领,练些时日即可掌握。

当时正是热天,我依照庄海泉所教的方法练习了一段时间,果然应验。以后我在教学生时,也总希望他们能练练此功。吹笛诸君,若于此功有兴趣,不妨一试。

二、王喜云“喜”吹“喜新婚”

吹笛的口型,民间向来有尖嘴、婆嘴之分,现今音乐院校的教师对口型则更是讲求。然而这都是讲的一般的或规范的演奏方法。我就碰到过特殊的演奏方法。

1954年4月,全国音乐、舞蹈观摩汇演之后,查阜西、冯子存、管平湖、赵春亭等来上海演出,下榻在“哈同花园”旁的沧州饭店。我有幸去拜会几位演奏家。当时,我特别对冯子存先生的演奏倍加推崇。冯子存先生指着身边的王喜云说:“人家能张着嘴吹笛,那才叫绝技呐!”闻听此言,我极力恳请王喜云先生能赐奏一曲,以长见识。在冯子存先生的怂恿下,王喜云先生终于首肯。此时只见王先生双眼眯缝,两口角后收,舌尖外露,口风从舌面喷出,真是“笑容可掬”。如此吹笛方法,若非亲眼所见,真难相信竟有如此绝技!

王喜云先生吹出的音色,坚实有力,手虽无法舞,足则随着旋律蹈之,气氛欢快热烈。。

一曲奏毕,我请教王喜云先生何以学得此技。王先生回答:“我们民间吹鼓手,丧事则要哭丧着脸,喜事则要喜气盈盈,也是生活所逼。

社会已前进,生活已改善,王喜云先生已作古;此技恐已不传。